<strike id="m6qy2"></strike>

<fieldset id="m6qy2"></fieldset>

作者:劉毅

山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。

在連云港云臺山脈中,有一座不起眼的小山,海拔僅有123米,但它卻是當(dāng)?shù)睾鹆孔罡叩囊蛔剑翢o疑義地代表著這個(gè)城市文化的高度,它叫孔望山。

孔望山不僅有被史學(xué)家稱為“九州崖佛第一尊”的摩崖佛教造像,更有號稱“世界之最”漢代圓雕石象、龍洞庵、龍洞及眾多的摩崖石刻等,釋、道、儒都曾在這里打下了鮮明的烙印。

古往今來,許多著名的歷史人物,走馬燈一般地來來往往,留下他們或深或淺的足跡。孔子來這里登高望遠(yuǎn),秦始皇在這里設(shè)立秦東門,蘇軾在此做《次韻陳海州乘槎亭》,寫下“亭名始見坡公詩,建亭之處人莫知。我于龍洞讀宋刻,亭在山頭與海直”的詩句,林則徐也寫下了“千秋孔望誰能企,聊喜觀瀾賦水哉”的詩句……

孔望山的東側(cè)山腳下有一個(gè)著名的龍洞,洞口約1平方米,內(nèi)有五六平方米。傳說古有黃龍?jiān)诖藵撣櫺逕挘篁v飛而去,因名龍洞。又因此處常年云深霧濃,亦稱“歸云洞”。其實(shí),龍洞是早年海水浸蝕、沖擊而成的海蝕洞,民國時(shí)住持增又深鑿而成。宋代以來,龍洞名勝漸為歷代官紳士民所傾慕,名人題刻鐫滿龍洞外壁。該洞外現(xiàn)存宋、金、元、明、清諸代題刻24方,隸、篆、草、行,風(fēng)格迥異,大字?jǐn)?shù)尺,小字寸余,琳瑯滿目。

能在龍洞題刻的人都不是一般的人,這24方滿壁諸代題刻也因風(fēng)而起,彌漫著時(shí)代的人生沉浮、風(fēng)云變幻。

北宋神宗熙寧五年(1072),一位叫蔣之奇的淮東轉(zhuǎn)運(yùn)副使來孔望山觀海,留下了“蔣之奇來觀海,壬子”的楷書題刻。

就在這5年前,朝廷發(fā)生了蔣之奇與尚書左丞歐陽修“死磕”的事件。

蔣之奇,字穎叔,北宋常州宜興人。嘉祐二年(1057)考中進(jìn)士,官太常博士,后升為監(jiān)察御史,宋神宗即位,轉(zhuǎn)為殿中御史。

宋治平四年(1067)二月某日,剛剛即位不久的宋神宗,接到一份蔣之奇寫的奏折,彈劾尚書左丞歐陽修,說其作風(fēng)不正,與兒媳婦吳氏有亂倫之丑聞,罪大惡極,要求處死歐陽修。

這起“桃色事件”在朝廷一時(shí)引起轟動(dòng)。

后來,宋神宗查明,這完全是子虛烏有的事情,于是大怒,斥責(zé)蔣之奇誣告行為,隨后將蔣之奇貶官為監(jiān)道州酒稅,旋為淮東轉(zhuǎn)運(yùn)副使,這塊石刻就是在此期間所為。一直到徽宗崇寧元年(1102),蔣之奇才重新獲用,任知樞密院事,出知杭州。而歐陽修由于此事聲譽(yù)大受影響,政治生涯從此一蹶不振,幾年之后就郁郁而終。

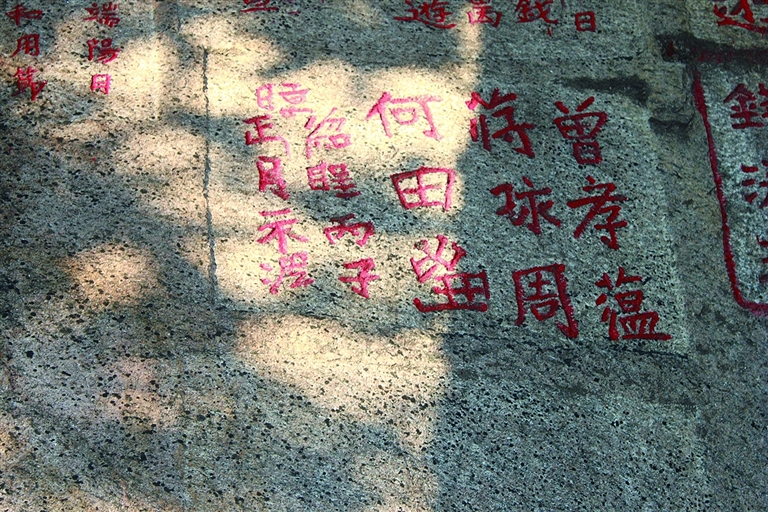

元豐六年(1083),一位26歲的年輕人曾孝蘊(yùn)來到海州,在龍洞外西側(cè)上方題刻,文曰“紹圣丙子正月來游,曾孝蘊(yùn)、蔣珎、周何、田望”,字徑8厘米。

曾孝蘊(yùn),字處善,為有御賜“兩朝顧命定策亞勛”之號的太傅曾公亮從子,憑功績進(jìn)顯謨閣直學(xué)士,又加龍圖閣學(xué)士。曾孝蘊(yùn)是宋哲宗和宋徽宗兩朝的能臣,在多個(gè)崗位上都有建樹。

曾孝蘊(yùn)和海州還有著一層若即若離的關(guān)系。

如今,人們只知道是張叔夜在海州剿滅了宋江,其實(shí)在這之前,曾孝蘊(yùn)為剿滅宋江立下了汗馬功勞,也可以說,是曾孝蘊(yùn)和張叔夜聯(lián)手消滅了宋江。

宋宣和年間,宋江等人在京東一帶的青、齊、濟(jì)、濮等州之間縱橫往來,攻城略地,開倉放糧,百姓也極為擁戴,終成心腹大患。宋徽宗先是下旨招安宋江,不料卻被宋江拒絕,沒辦法只能找能臣去平定,于是就想起了曾在歙州與方臘斗智斗勇的曾孝蘊(yùn),下旨讓他去當(dāng)青州知州,平定宋江之亂。

在青州任上,曾孝蘊(yùn)穩(wěn)扎穩(wěn)打,宋江為避其鋒芒,率眾自青州轉(zhuǎn)向南攻打沂州,宣和三年(1121)二月,又攻戰(zhàn)淮陽軍,并由沭陽乘船進(jìn)攻海州。于是才有了海州知州張叔夜設(shè)伏大敗宋江的結(jié)果。

值得慶幸的是,曾孝蘊(yùn)與張叔夜兩人都在海州留下了題刻,曾孝蘊(yùn)這一方在孔望山,張叔夜那一方在白虎山,兩人遙遙相對,似在你呼我應(yīng),而兩山之間那一片空地,正是宋江和他的戰(zhàn)友們曾經(jīng)以死相搏拼殺的戰(zhàn)場。

明朝正統(tǒng)九年(1444),工部侍郎王永和也慕名來到了孔望山,留下了“大明正統(tǒng)九年甲子端陽月,欽差工部侍郎昆山王永和用節(jié)游覽于此”的題刻。春風(fēng)得意、躊躇滿志的他永遠(yuǎn)也想不到,五年后他竟然會(huì)在著名的“土木之變”中戰(zhàn)死沙場。

土木之變,亦稱土木堡之變,是指發(fā)生于明朝正統(tǒng)十四年(1449)明英宗北征瓦剌的慘敗事變。

明英宗平日里對宦官王振言聽計(jì)從,王振不顧王直等朝臣反對,鼓動(dòng)英宗朱祁鎮(zhèn)御駕親征。由于準(zhǔn)備倉促,途中軍糧不繼,軍心不穩(wěn),導(dǎo)致大敗。大軍撤退,行至土木堡(今河北省懷來東),被瓦剌軍隊(duì)追上,明軍被團(tuán)團(tuán)圍住,兩軍會(huì)戰(zhàn),明軍全軍覆沒,王振被護(hù)衛(wèi)將軍樊忠用錘打死,明英宗被瓦剌軍俘虜,英國公張輔、時(shí)任戶部尚書王佐、兵部尚書鄺埜、刑部尚書丁鉉、工部尚書王永和與時(shí)任都察院右都御史鄧棨俱于土木堡戰(zhàn)死,明軍幾十萬將士也盡皆戰(zhàn)死沙場。

大明朝從此以后,徹底走向了衰落,再也沒有緩過來。

明朝隆慶壬申年(1572),淮安知府陳文燭在龍洞崖壁東北上方、丹崖正上方高約10米處南面巖壁上刻下了一首《孔望山銘》,銘文曰:積石巖巖,東海彌彌,伊誰登之,大哉孔子。歷聘列國,問官郯子。從游之徒,斫斫闕里。雅頌既厘,春秋成史。顏淵喟然,曾子曰唯,吾道萬年,流行不已,觀海于瀾,真難為水。豈無王侯,何能似此。當(dāng)時(shí)則榮,沒轍已矣。東泰在瞻,洙泗伊邇。勒銘高山,景行行止。

陳文燭,字玉叔,號五岳山人,湖北沔陽人。生于嘉靖四年(1525),嘉靖四十四年進(jìn)士,歷官至南京大理寺卿,萬歷年間有文名。

如果是一般的州知府也就罷了,偏偏這一位與吳承恩是好朋友,“時(shí)造其廬而訪焉”,兩人一起修訂《花草新編》,又為之序。

于是這就不甚了了。

陳文燭到了淮安,有感于“淮安乃天下名郡,幅員千里,其間事端如林,舊志舛駁,且歷年久,所當(dāng)增損者無算”,便著手準(zhǔn)備編撰新的府志。和一般知府只是掛名不同,萬歷《淮安府志》可以說是陳知府的個(gè)人作品。府志中每卷的開頭和結(jié)尾,以及作者認(rèn)為重要的地方,都會(huì)發(fā)表一段自己意見的“論曰”,難怪后人說此府志為陳文燭的“獨(dú)裁”。

天啟《淮安府志》最大的亮點(diǎn)就是明確了《西游記》作者為吳承恩。該志的《人物志》中有吳承恩傳:“吳承恩性敏而多慧,博覽群書,為詩文下筆立成,清雅流麗,有秦少游之風(fēng)。復(fù)善諧劇,所著雜記幾種,名震一時(shí)。數(shù)奇,竟以明經(jīng)授縣貳,未久,恥折腰,遂拂袖而歸。放浪詩酒,卒。有文集存于家。丘少司徒匯而刻之。”《淮賢文目》中給吳承恩列作品目錄為:《射陽集》《春秋列傳序》《西游記》。這些記載被康熙《淮安府志》所繼承。

在許多人質(zhì)疑吳承恩是否是《西游記》原作者的時(shí)候,這本志書足以一錘定音。

陳文燭還給《隆慶海州志》作序,此序開篇就說:“海州,古郯子國。孔子問官于郯子,因而觀海,嵺廓沆瀁,有鴻蒙之概。至今境內(nèi)號孔望山,屹然一州之巨鎮(zhèn)云。”

明弘治十二年即(1499),朝廷發(fā)生了一件科舉大事。

明朝江南四大才子,以唐寅唐伯虎為首。他在南京鄉(xiāng)試,主考官梁儲(chǔ)取他為第一,人稱唐解元。當(dāng)時(shí)的主考官是學(xué)識淵博的程敏政。梁儲(chǔ)已經(jīng)給他看過唐解元的文章,“亦奇之”。

唐解元風(fēng)流倜儻,春風(fēng)得意,赴京城會(huì)試時(shí),與徐霞客的太爺爺徐經(jīng)同行。徐經(jīng)家里巨富,是典型的富二代。

《明史》說,徐經(jīng)賄賂程敏政的家童,得到了試題。他和唐寅“預(yù)作文”,事先寫好了文章。結(jié)果事情敗露,給事中華昶彈劾程敏政賣試題,程敏政連批卷權(quán)也沒了。

后來,程、唐、徐、華四人都下了獄,后來唐寅黜為吏,不能做官了。這事的詳情無人知道,連《明史》也說:“事秘,莫能明也。”很多人替他們辯護(hù),包括江南才子文徵明。

作為工部都給事中的林廷玉因?yàn)槌堂粽?jù)理力爭也身陷其案,被貶海州判官。

在海州期間,為了龍洞上的一方石刻,他差點(diǎn)又惹禍端。

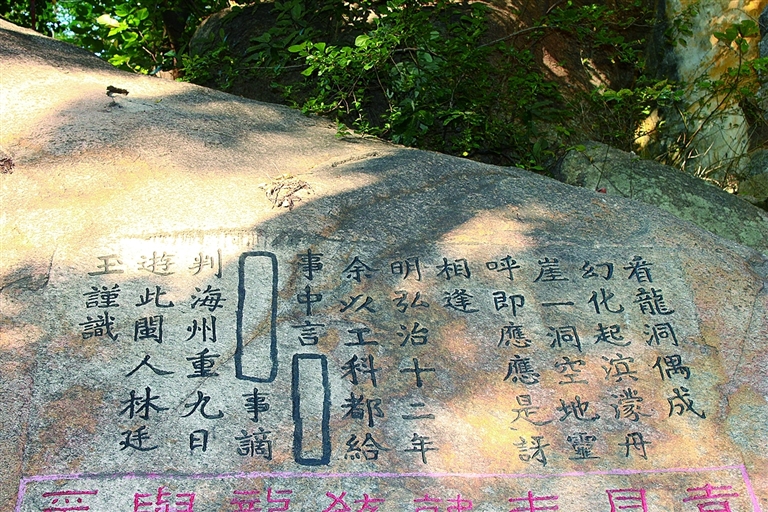

來到海州的林廷玉在龍洞外東側(cè)6米余處石壁上,刻下了一首《看龍洞偶成》,詩云:幻化起溟蒙,丹崖一洞空。地靈呼即應(yīng),應(yīng)是呀相逢。關(guān)鍵的是那個(gè)跋,曰:“明弘治十二年,余以工科都給事中言□□□□□□□事,謫判海州,重九日游此,閩人林廷玉謹(jǐn)識。”跋文中有7字刻后復(fù)又被鑿平,分明是不能言說的“敏感詞”。

林廷玉來海州后,剛明果斷,民服其公,政聲丕著,后累官至都御史。

和林廷玉同樣是海州州官的王同,也在龍洞留下了題刻。

明嘉靖二十四年(1545),王同刻下了一首五言詩:龍洞良宵月照,黃花滿地秋香。此時(shí)此會(huì)文彥,一觴一詠情長。矗矗山巖曲抱,潺潺朐海東流。明朝分袂城市,琴尊回憶綢繆。

王知州似乎還不過癮,第二年他又來了,揮筆寫下了“歸云飛鳥”四個(gè)大字,是唯一在此留下兩方題刻的人。

王同,字一之。明河南郟縣人。嘉靖二十三年(1544),以舉人出任海州知州。時(shí)海州連年受災(zāi),百姓外出逃荒甚多,116里(每里100戶),大半逃亡。王同經(jīng)過調(diào)查,向朝廷上疏,力陳百姓不堪賦斂、徭役之苦,什伍逃亡在外,人口、丁戶大為減少,請求并里,減輕賦稅。經(jīng)朝廷批準(zhǔn),按王同所奏,合并為60里,依此減輕馬價(jià),減少稅糧,免去攤派,讓百姓得以休養(yǎng)生息。王同率民疏通河道,修整州學(xué),救荒賑災(zāi),為民排難分憂,民氣始有較大復(fù)蘇。王同這種勇于上書為人民訴疾苦的精神,令當(dāng)?shù)厝嗣C然起敬。

在龍洞石刻中,書法成就最高的當(dāng)是清代的錢泳。錢泳為吳越武肅王三十世孫,自小聰穎,五歲時(shí)能寫楷書,八九歲時(shí)工篆、隸,并隨父悉心攻讀古籍。后又受到工于書法和詩文的退職按察使金祖靜及孫淵如、洪維存、馮魚山諸先生的指導(dǎo)、研討,文學(xué)書藝大進(jìn)。他曾勾勒和手書了一批碑版,廣為流傳于江浙等地,以后又傳向朝鮮、日本等鄰近各國,名聲大振。

錢泳題刻是在龍洞門楣正上方,文曰“呂星垣、王良士、許喬林、包世臣、錢泳來”。其中的包世臣和錢泳一樣,也是名門之后,乃北宋名臣包青天包拯二十九世孫。

孔望山下,小小一方龍洞,閱盡人間紛擾,吞吐時(shí)代風(fēng)云。龍洞附近遍布的那一塊塊石刻,猶如一幅幅寫實(shí)的歷史畫卷,展現(xiàn)幾多人生沉浮,歷數(shù)幾多紅塵過客,細(xì)細(xì)品味,令人唏噓。

總值班: 吳弋 編輯: 朱蕓玫

來源: 連云港發(fā)布